前穂と奥穂を結ぶ吊尾根は雪のあるときは滑ったら最後くらいの危険なコースですが、無雪期は落ち着いて歩けばさほど難易度は高くありません。

流石に7月の下旬になれば登山道には雪は残っていませんでした。

岳沢からスタートする場合、重太郎新道の登りで体力を消耗した状態で吊尾根に突入すると滑落の危険がアップします。

なので途中の紀美子平や前穂高の山頂で一旦体力を回復させてから挑めば問題ありません。

左手に西穂高からジャンダルムの稜線を見ながら、場所によっては右手に涸沢カールを覗けるスポットもあり魅力にあふれたコースです。

いつも涸沢カール経由で奥穂や北穂を登っている人やジャンダルムはまだちょっとという人には前穂からの吊尾根経由は次のステップとして恰好のルートです。

初日 上高地から岳沢小屋

上高地インフォメーションセンターは一部ブルーシートで覆われていました。改装中でしょうか?

河童橋は観光客で賑わっていました。いつもの光景ですね。

河童橋を渡ったところから見た涸沢方面。

橋を渡り梓川の右岸を少し遡るととたんに人もまばらに。

散策路を10分ほど歩くと岳沢登山口。

途中に風穴があります。2年前に前穂高をピストンした時はまったく涼しくなかったのですが、今回は冷気を感じました。7とある番号標識は岳沢小屋までのカウントダウン。10~15分ごとに設置されているそうですが、もっと長く感じられるほど次の標識がなかなか出てきません。

岳沢小屋へ登っていくと初めは樹林帯の中を進みますがやがて左手にガレ場が見えてきます。

1日目のお宿の岳沢小屋に到着。標高は2170メートルで上高地から約660メートル登りました。久しぶりの登山であり初日で体が順応していなかったのかやたらと疲れ、時間も予想以上に掛かってしまいました。荷物の量もいつもと同じなのに何故か重く感じたのは衰えか?

正面に見えるのが受付け及び食堂で右側の少し上にある2棟の建物が宿泊棟。スマホの電波は大手3社とも入ります。上に見えるのは間ノ岳と天狗の頭。

毎度のことですが疲れた体をビールで癒しました。

小屋の前から上高地方面が見渡せます。

夕方になって救助のヘリがやってきました。山肌に何度か近づいては離れてを繰り返していたので発見できないのかと思いましたが、最終日に涸沢ヒュッテにいた山岳救助隊の人と話したところヘリはホバリングで留まっているのはリスクが高いので敢えて何度も旋回するとのことでした。結果的に遭難した登山者は無事救助されたそうです。

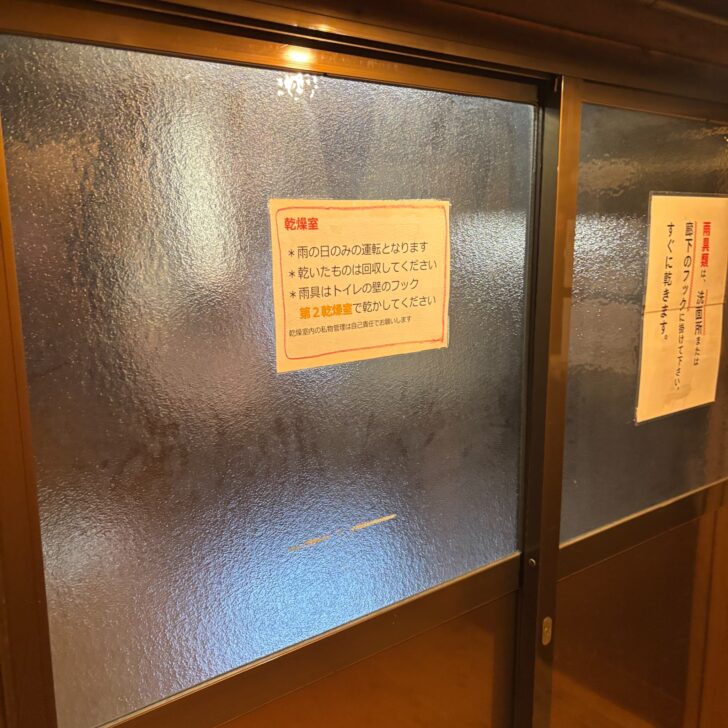

乾燥室はテラスの下にあります。スペースはさほど広くはありません。

トイレは宿泊棟の他にテラスの奥を下ったところにもあります。

夕食はカレーです。トッピングの具材はバイキング形式。サラダや杏仁豆腐もありました。食堂のテーブルは3卓のみですが、受付前のテーブルや外のベンチでも食事可。

ザックは建物の外の棚に置きます。部屋は相部屋ですが仕切りがありました。建物がプレハブだからか夜中にトイレに行く人の音が思った以上に響いていました。

2日目 前穂高から吊尾根を通り奥穂高へ

岳沢小屋の朝食はお弁当形式ですが小屋で食べてもOK。メインのおかずは鮭でした。

今日は前穂高に登り吊尾根経由で奥穂高を経て穂高岳山荘まででコースタイムは約6~7時間です。休憩を含んで多めに8時間と見積もるとしてもあまり早く出発する必要はありません。

穂高岳山荘に到着してから涸沢岳をピストンしても1時間も掛からないのですが、おそらくというか絶対にビールを飲みたくなるので山荘に着ついたらもう動かないだろうと予想しましたが、そのとおりになりました。

重太郎新道を登ります。ここから前穂高山頂までが今回の山行で最もキツい箇所でヘルメット必須です。途中に水を補給できるスポットはないので気持ち多めに持って行った方が無難です。

すぐに岳沢小屋が小さくなりますが先はまだまだ長い。

急斜面やハシゴが出てきたりで標高をどんどん上げていきます。

西穂高からジャンダルムへ続く稜線。

途中で一方通行の箇所が出てきます。確かにこのあたりですれ違うのはちょっと危ないかも。

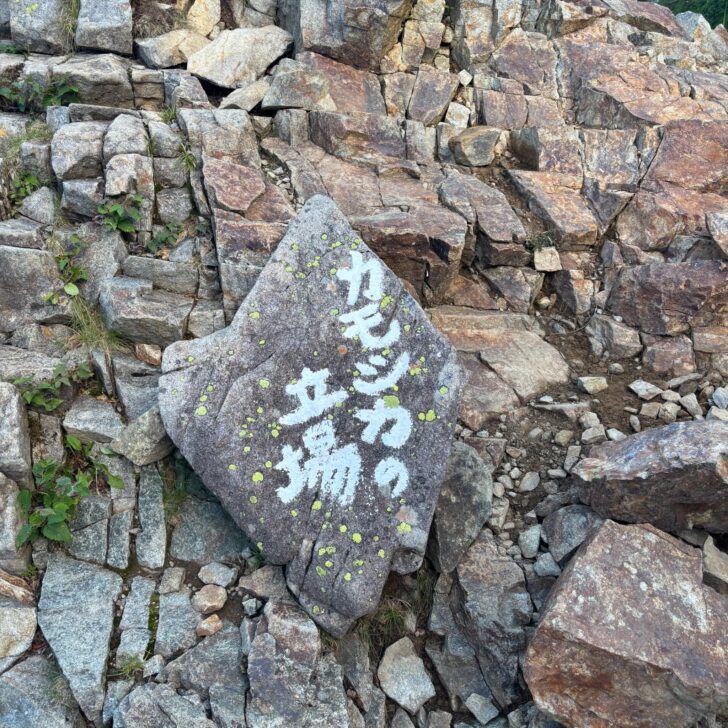

カモシカの立場まで来ました。このあたりは標高は約2500メートルなので山頂ま600メートル近く登らないといけません。ここから紀美子平までがより一層厳しく感じました。

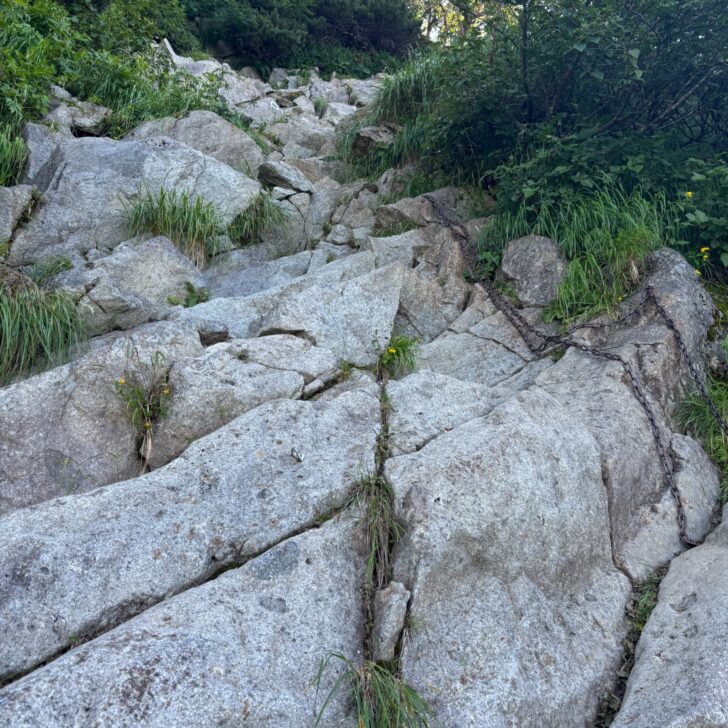

クサリが出てきますが使わなくても大丈夫でした。雨で濡れていたら話は別ですね。

焼岳が見えます。重太郎新道の登りは確かにシンドイですが景色が素晴らしいので度々振り返っては心身を奮い立たせます。

雷鳥広場の近くには雪が残っていましたが登山道にはまったくありませんでした。

ようやく紀美子平に到着しました。重太郎新道を切り開いた今田重太郎さんの娘の紀美子さんをここで遊ばせたのが由来だそうです。こんなところまでいくつの時の娘を連れて来たんだ?

多くの登山者がここでザックをデポして空身で前穂高岳の山頂を目指します。ここから山頂までも急登が続くので、あとちょっとなどと油断していると予想以上にしんどい思いをします。

紀美子平からもう一苦労という感じでやっと前穂高の山頂に着きました。前回はガスって眺望ゼロだったのですが今回は天気に恵まれました。

穂高と名の付く山は奥穂、北穂、西穂、前穂と4座あります。前穂高岳のみは西穂から奥穂、北穂へ続く主稜線からずれた位置にあるため、それらの山並みを一望できる絶景スポットです。アルパインクライマーにとっても人気の山ですね。9月の中旬に上高地に[…]

山頂からは涸沢カールが一望できます。

槍ヶ岳に掛かった雲が取れるのを待っていたのですが、姿を現しそうになかったので紀美子平まで戻り吊尾根に進みました。このころからガスが出てきました。ペンキマークがついているのでルートを外す心配はありませんでした。

登山道は岳沢側の中腹を縫うように付いています。谷側へ滑落しないよう気を付けていれば特に危険個所はなように思われますが、事故多発地帯なのでナメて掛からないよう慎重に進みます。

途中で涸沢カールを覗けるコルに出ます。このあたりは涼しい風が吹いていて休憩を切り上げるのが名残惜しく感じました。

雷鳥広場では雷鳥はいませんでしたが奥穂高の手前で会えました。

吊尾根から奥穂高岳の山頂へは思っていたより登りません。残念ながら完全にガスってしまいました。

奥穂高から穂高岳山荘へはひたすら降りますが、山荘に近づくにつれて足場を探すような慎重さを求められます。

小屋の前にはまだ雪が残っていました。

穂高岳山荘に到着しました。山小屋では珍しくクレジットカードやICカードが使えるので便利です。ATMが付近にない状況で臨時の出費の可能性のある登山中に財布の中の現金が減らない安心感はありがたいですね。この日の水分補給は1リットル程度でしたが、途中に水を手に入れられる場所がないので多めに持って行った方が安心です。天候と気温によってはもっと消費していたはずです。

小屋のすぐ裏には涸沢岳が見えますが、やはり登りませんでした。

多くの山小屋と同じように室内には仕切りがあります。端っこのカイコ棚の途切れたところだったので狭苦しさは感じませんでした。

廊下には充電コーナーと靴箱があり、ザックを吊るすフックもあります。

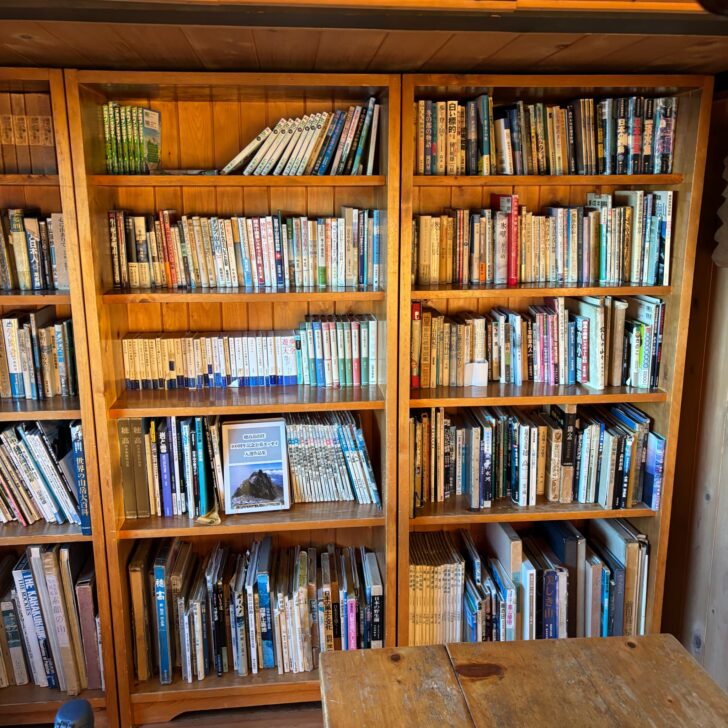

図書コーナーと談話室。

乾燥室は結構広めで濡れた衣類やタオルなどもしっかり乾かせます。汗っかきなので乾燥室が強力なのはありがたい。

夕食はサバ、コロッケ、煮物などでした。

夕食後はお酒の飲めるスペースは他の登山者で埋まっていたのでさっさと寝ました。

3日目 ザイテングラートを下り涸沢を経由して上高地へ

朝食は5時からでした。あまりぐっすり眠れなかったせいか食欲もなかったのですが、途中でバテるといけないので一応完食。

最終日は涸沢経由で上高地まで降りるよていです。6:20ごろに小屋を出たのですが、大半の宿泊者はすでに出発していました。

天気は良さそうです。

雪が残っていたのは主に小屋前でザイデングラートのルート上にはありませんでした。

ザイテングラートから見た涸沢岳。

北穂高から涸沢岳に登るルートはなかなかスリリングです。

涸沢といえば涸沢カールを連想しますが、涸沢岳という山もあります。奥穂高岳と北穂高岳に挟まれなんとなく存在感が薄く、山頂もそっけない感じの山なのですが、涸沢岳と北穂を結ぶルート上にはクサリや梯子が所々に出現し中々スリルに満ちています。8月[…]

まっすぐ涸沢ヒュッテに向かうつもりが途中でルートを間違えて涸沢小屋を経由しました。

本谷橋を10時ごろ通過。小梨の湯が開く14時に到着するよう計算しています。

本谷橋を渡ってしばらく進むと屏風岩が見えます。

横尾大橋まで来ました。横尾で久しぶりにペプシコーラを飲んで小休止。

横尾から見る前穂高もまた良し。

徳沢では例によってソフトクリームを購入。疲れた身体に沁みます。

明神まで来ました。あともう一息。

相変わらず河童橋は観光客で賑わっています。上高地バスターミナルでバスの予約をして小梨平まで戻りお風呂に入りました。

今回のルートは西穂からジャンダルムといったレベルの危険個所はありません。重太郎新道は急坂で体力を消耗しますし、吊尾根は雪がない状態なら技術的難所は少なく、付近の他の岩稜帯と比べれば比較的歩きやすいルートだと思います。もちろん油断は禁物です。