大菩薩嶺は登りやすさと晴れた日の富士山の眺望の良さから人気の山です。

登山シーズンの時期には連日多くの登山者に賑わいます。

どのルートも危険個所がほとんどないことから登山者の層も初心者から高齢者まで幅広く見られます。

最近は登山口へのバスが減便されたり廃止される中、塩山駅や甲斐大和駅から登山口への運行が充実しているのも、公共交通機関利用者にはうれしいポイントです。

石丸峠から湯ノ沢峠へのルートは大菩薩嶺のすぐ南側に位置し、大菩薩嶺と同じような山肌や景色が続くのですがとたんにひとけが無くなります。

今回歩いたのは小屋平バス停から石丸峠に登り、大菩薩嶺とは逆方向に進み湯ノ沢峠からやまと天目温泉へ下るコースです。

牛奥ノ鴈ヶ腹摺山

牛奥ノ鴈ヶ腹摺山はひらがなで14字あり日本一長い山名です。

鳥の鴈がお腹を摺りそうになくらい高い山という由来らしいのですが、標高は1,990メートルと周囲の山と比べても特段に高い山というわけではありません。

高さというより、山の上を鴈が飛んでる風景が印象的だったことから名付けられたのではないでしょうか。

東側には標高1,874メートルの鴈ヶ腹摺山があり、またずっと南に下って笹子駅と甲斐大和駅の間には標高1,357メートルの笹子鴈ヶ腹摺山があります。

更には標高1,150メートルの日影雁ヶ腹摺山があります。甲斐大和駅の南西部に位置しますが、2013年度版の山と高原地図には載っていません。

よって鴈ヶ腹摺山という個性的な名前を持つ山は4座あるのですね。

甲斐大和駅からバスで小屋平へ

甲斐大和駅の近くにはかつてセブンイレブンがありましたが、2024年に閉店してしまいました。以前はここで行動食や昼食を購入していたのですが、それもできなくなりました。

甲斐大和駅からは栄和交通の上日川峠行きバスが出ています。7月の下旬から9月の上旬までと10月から11月下旬までは毎日運行されていますが、そのほかの月は特定日と週末のみとなっています。

この日は8月中旬でしたが平日だったためか乗客は10数人でした。支払いは現金です。

因みに塩山駅から大菩薩峠登山口までは山梨交通バスが年末年始を除いて毎日出ています。

上日川峠行きは山の中を走るので季節運行になるのはしょうがないですね。

今回は終点の上日川峠より少し手前の小屋平というバス停で降車しました。

石丸峠から小金沢山~牛奥ノ鴈ヶ腹摺山へ

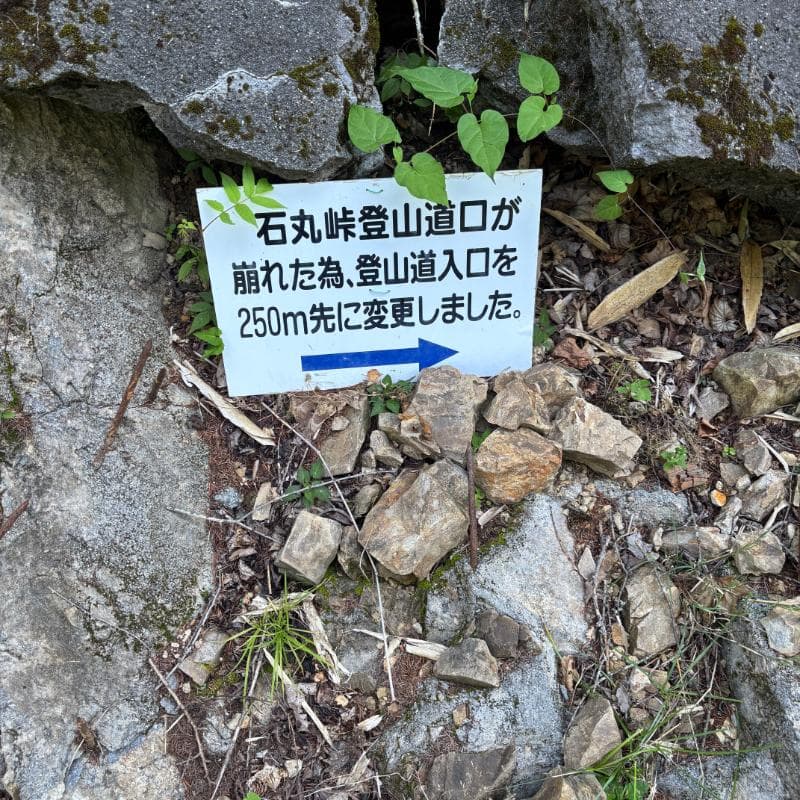

小屋平のバス停横に登山口があります。熊出没注意の看板がありますが、熊スプレーを入れたサコッシュを自宅に忘れてしまいました。他にも紙地図や行動食の半分などが入っていたのですがこの時点ではもうあきらめるしかありません。

行動食を取り出すのにいちいちザックを下ろすのは面倒なので、普段はサコッシュかウエストポーチのどちらかを携帯しています。

登山の際にはメインのザックの他にサブザックとしてサコッシュやウエストポーチを活用すると、行動中の荷物の出し入れの利便性がグンと上がります。ではサコッシュとウエストポーチではどちらを選べば良いのでしょうか。それぞれに一長一短があり、一概に[…]

登山口からすぐに標高を上げていきます。今回のルートでは登山口から石丸峠までが強いて言えば最も長くて急な登りでしたが、かといってそんなに急登というわけでもなく約1時間ほどで石丸峠に到着し、そこからは緩めのアップダウンの繰り返しでした。

一旦林道に出て右に進み再び登山道へ。わかりやすいので迷わないと思います。

樹林帯が続きますがそれももう少し。

石丸峠の手前で展望が開けるようになります。

石丸峠に到着しました。左に行くと大菩薩峠方面で介山荘の裏手?に出ます。

いかにも大菩薩嶺の続きといった登山道。

左へ行くと牛の寝通り。以前はここから牛の寝通りを歩き小菅方面に下りました。

大菩薩嶺は危険個所がほとんどなく、さほど長くないコースタイムで展望の開けた稜線歩きが可能なので、天気の良い週末には登山者でにぎわう人気の山です。そのためか比較的年齢層の高い登山者が多く見られます。また登山初心者に紹介したり、一緒に行ったり[…]

牛の寝通りとの分岐を過ぎてすぐに天狗棚山の山頂に着きますが、あまり山頂らしくない風景です。

大菩薩湖が見えます。人造湖で1999年完成なのだそう。そんな新しいとは知りませんでした。残念ながらこの日は富士山は終始雲に隠れていました。

気持ちの良い登山道が続きます。平日とはいえ登山者の姿が見えませんね。この日は8月21日でしたがまだ秋の訪れは感じられませんでした。

少し樹林帯に入りますがすぐにまた展望が開けます。石丸峠から1時間と少しで小金沢山に到着。

人の気配がしない登山道を独占できるのはよいのですが、「頼むから熊よ現れるな」と祈りながら進みます。因みに熊スプレーだけでなく熊鈴も忘れてきました。

牛奥ノ鴈ヶ腹摺山に到着しました。

山頂から伊豆半島方面。天気は悪くないのに今回、結局最後まで富士山は見えませんでした。残念。

黒岳~湯ノ沢峠を経てやまと天目山温泉へ下山

再び樹林帯へ突入しますがこれを超えると再び展望が開けます。傾斜も緩く登り返しもあまり苦になりません。

川胡桃沢ノ頭。

冠のついていない鴈ヶ腹摺山方面に続く大峠への分岐点。

先ほどの分岐からすぐに黒岳山頂に到着。今回のルートは割とあっけなく次々と山頂にたどり着き、危険な箇所もありませんでした。

白谷ノ丸は休憩をしたくなるようなポイントでした。

白谷ノ丸からの展望。だいぶ雲が多くなってきました。

湯ノ沢峠の分岐。ここで直進せず湯ノ沢峠登山口方面へ。下に発砲注意という物騒な注意書き。

直ぐに避難小屋が現れました。奥に見えるのはトイレで、車もここまで入ってこれます。

小屋の横を通って沢沿いにひたすら下っていきます。途中で沢が合流して水量が増えていきます。何度も沢を渡りますが難しいところはありませんでした。でも大雨の後など水量の多い場合はどうなんでしょう。

途中から車道歩きになります。ここからが長かった。

16時過ぎにゴール。下山後はやまと天目山温泉で汗を洗い落としました。

やまと天目山温泉には甲斐大和駅行きの栄和交通と塩山駅行きの山梨交通の2系統のバスが通っています。最終便は栄和交通が16:16で山梨交通が18:49。17時前に風呂から上がり2時間ほど時間潰し。

塩山駅行きの山梨交通バスも甲斐大和駅に停まりますが、甲斐大和駅には特急が停車しないので塩山駅まで行きました。でも後から調べたら大月駅で特急に乗り換えた方が早く帰れたので最後に大失敗でした。

登山をやり始めた初心者の方が最初に悩む問題のひとつが服装です。今回は夏の登山シーズンの服装とその考え方についてなるべくシンプルに解説します。ザックや登山靴をはじめ登山に必要な道具をいろいろ購入するとお金が掛かってしまい、服装は普段着から[…]